Mettons les points sur les i

Discret mais essentiel

« Plus haut placé que Dieu et sur le ciel assis,

Je domine Sion, je domine Paris

Je marche avec l’éclair, précurseur du tonnerre,

Je me trouve en tous lieux, sans être sur la terre. »

Qui suis-je ?

Je suis le « point du i ».

Sans luı, la lecture devıent plus dıffıcıle, l’œıl glısse sur les lettres.

C’est d’autant plus le cas en latin qui, s’il est écrit en pattes de mouches gothiques, ressemble furieusement à un code-barres Dans un tel style, un mot comme inuium (« inaccessible ») correspond à onze traits de plume parallèles !

Si les auteurs de l’Encyclopédie n’ont guère considéré le point du i que comme une « inutilité consacrée par l’usage », il a quand même permis aux pointilleux de « mettre les points sur les i » de leurs textes, une pratique qui n’était pas encore de rigueur dans l’écriture courante au milieu du XIXe siècle.

Napoléon Bonaparte aurait même confié cette tâche à un secrétaire ad hoc. Le même employé cumulait les fonctions, ayant aussi la charge des accents et de la ponctuation.

On peut noter en passant qu’il serait plus cohérent de « mettre les i sous les points », car une phrase prıvée de poınts reste lısıble, beaucoup plus en tout cas qu’une autre dans laquelle le pr˙nc˙pe ˙nverse est ut˙l˙sé…

Ôter certaines lettres d’un texte permet parfois d’en dire plus : « Mademoselle, à vore ! » se lit « Mademoiselle Sophie [sauf i], à votre santé [sans t] ! ».

Chers lecteurs, mettez donc les ı sous les points et à bientôt pour le prochain épisode, le trait d’union.

Pour en savoir plus :

— Bertrand (Pierre-Michel), Le point du I. Précis d’érudition pointilleuse, Imago, Paris, 2013.

— Van Male (Thora), L’esprit de la lettre. La vie secrète de l’alphabet, Alternatives, Paris, 2007.

— Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, t. XIII, article « Point », 1765.

Point, à la ligne

Après avoir abordé le point, étirons notre sujet pour en faire une ligne. Pas bien longue cependant. Celle d’un signe essentiel, mais qui ne se prononce même pas : le trait d’union.

Comme son nom l’indique, il sert à unir. Dans le jargon des typographes au contraire, il s’agit d’une division (qui divise, en l’occurrence les mots entre deux lignes). Certains ésotéristes de « l’art noir » typographique considèrent que, dans la casse, tout s’inverse : la gauche et la droite, le genre des mots (l’espace y est féminine) et, en tout logique, l’union devient division.

Heureusement, l’impression vient tout remettre dans l’ordre.

Apparu au Xe siècle dans des copies anglaises de textes latins, le trait d’union s’étend sur le continent au siècle suivant. À partir du XIIe siècle, il est souvent oblique, montant vers la droite. En typographie, il ne doit pas être confondu avec les tirets demi-cadratin (–) et tirets cadratins (—), respectivement dédiés aux incises à l’intérieur d’une phrase et aux listes et dialogues, notamment.

Le signe moins (−) lui ressemble beaucoup, tout comme son cousin de la cave, le tiret bas, ou underscore (_).

À l’ère digitale, il a même deux doppelgängers (en l’occurrence il devrait s’agir de triplegängers), qui sont tapis dans les sombres recoins de nos logiciels de traitement de texte. Le trait d’union insécable ne côtoiera jamais la marge : il peut être utile pour éviter la scission d’un nom composé entre deux lignes. Le trait d’union conditionnel, quant à lui, est plus discret. Il n’apparaît que si le mot au cœur duquel il figure se retrouve en fin de ligne. C’est lui qui permet de corriger la césure automatique – mais fautive – de hémis-phère en hémi-sphère. Dévoué et discret, il n’apparaît que lorsque l’on a besoin de lui, se tenant dans l’ombre si le mot qu’il divise se tient confortablement au milieu d’une ligne. Mais attention, ce bon garde du corps sait se montrer ferme : saisi avant la première lettre d’un mot, il lui interdira toute césure, quelle qu’elle soit.

Le portrait de famille pourrait se finir avec le trait d’union double (--), une spécificité française (mais rare) que Kafka aurait adoré.

De 2004 à 2010, il était possible aux parents dotés de noms de famille composés de les transmettre tous les deux à leurs enfants, sans pour autant mélanger les torchons et les serviettes. Un monsieur Joliot-Curie et une Mme Gay-Lussac pouvaient repeupler la France de petits Joliot-Curie--Gay-Lussac. La science en aurait été grandie. La typographie un peu moins.

Comment-distinguer- la-mie- de-l’amie-et-ne-pas-s’effrayer-des-spectres

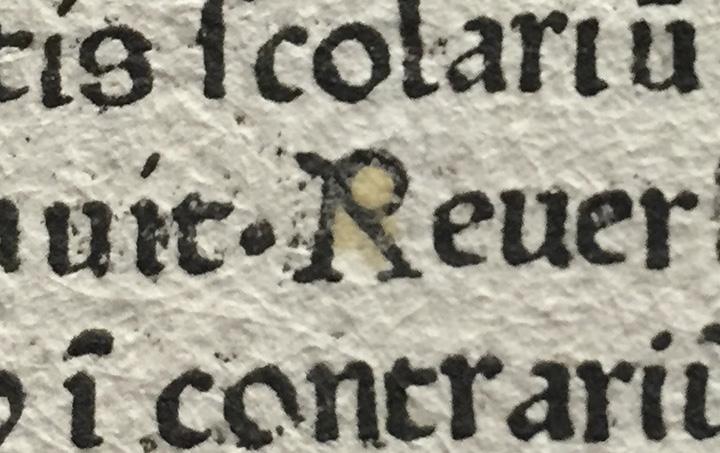

Comme brièvement évoqué dans le chapitre précédent, le trait d’union médiéval était fréquemment oblique et montant, comme un coup de plume vigoureux lâché sur le parchemin.

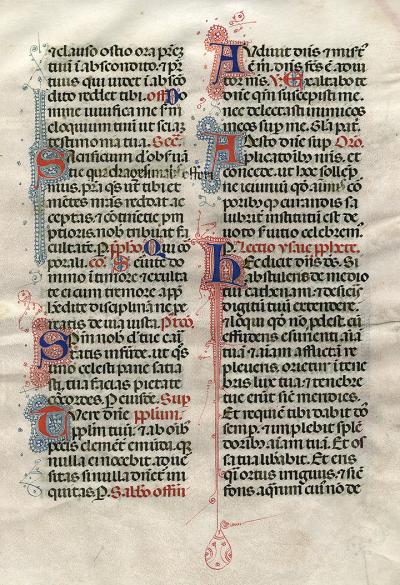

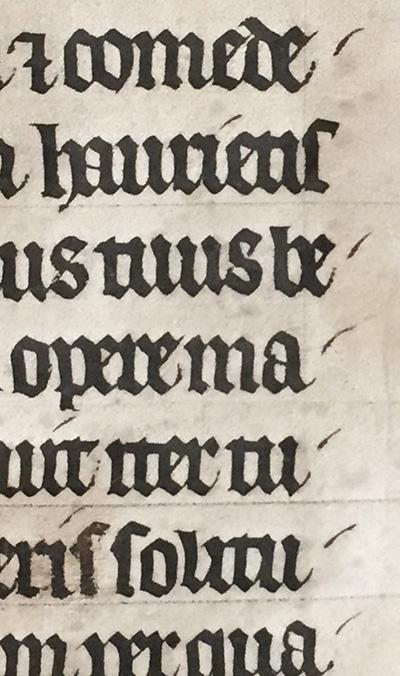

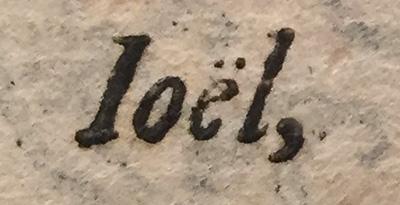

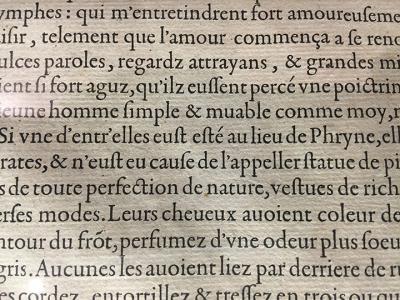

Dans cette bible manuscrite [Image 1, MICG inv 1175], traits d’unions et points des i sont similaires. Ni les uns ni les autres ne ressemblent à ce que l’on conçoit aujourd’hui à l’évocation de leurs noms. Ils sont toutefois parfaitement lisibles.

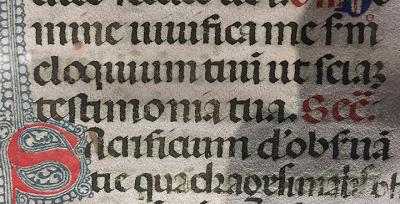

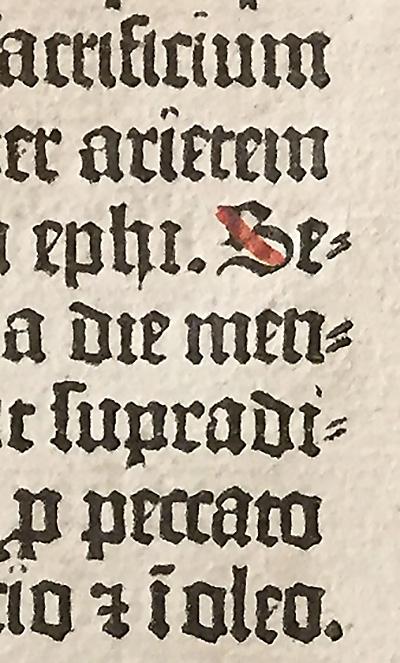

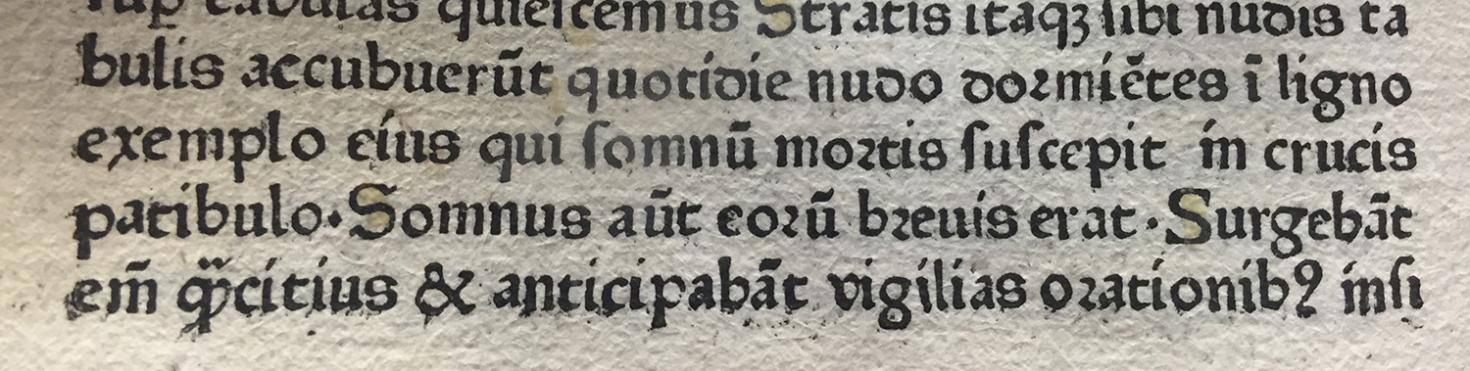

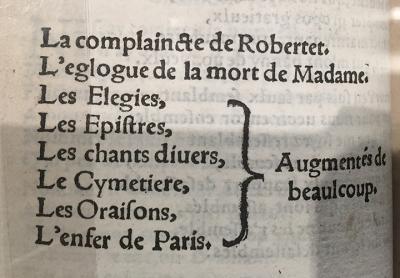

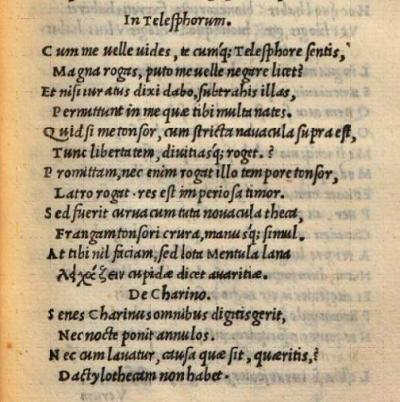

Dans la Bible à 42 lignes – premier livre imprimé par Gutenberg avec des caractères mobiles [image 2, MICG inv 288], les traits d’union sont doubles et solidement charpentés. Ils sont très fréquents dans cet ouvrage, car le texte justifié (aligné à gauche comme à droite) demande de nombreuses coupures en fin de ligne.

Sans elles, il serait strié de lézardes blanches qui détruiraient sa texture, élément essentiel du style manuscrit que Gutenberg cherchait à imiter : la gothique textura.

Dans la Bible à 42 lignes, les traits d’union sortent de la justification (c’est-à-dire du bloc rectangulaire de texte). Cela veut dire qu’il a fallu rajouter des espaces à la fin de toutes lignes qui ne se terminaient pas par un trait d’union. Ce qui représente un important surcroît de travail pour l’atelier de Gutenberg : 36000 caractères invisibles ! Des spectres (du latin spectrum, « simulacre émis par les objets ») dont la composition représente un effort considérable, juste pour conserver au texte une forme graphique traditionnelle, qui ne choque pas le lecteur. Très subjectivement, celui-ci trouve ce qu’il a l’habitude de lire. Pour assurer sa pérennité, une nouvelle technologie (l’imprimerie) doit prouver tout d’abord qu’elle est capable de produire des livres aussi bon que les manuscrits. (Du moins, ressemblant aux manuscrits.) L’innovation graphique viendra dans un deuxième temps (et dans les prochains épisodes de cette série).

Pour en finir avec le trait d’union, notons qu’il était déjà présent en grec ancien. Leur hyphen avait un usage à peu près inverse au notre : dans une écriture qui ne plaçait pas d’espaces entre les mots, il indiquait qu’on avait affaire à un seul mot et non deux. La-mieétaittendre nous parle de douce camaraderie.

L-amieétaittendre de boulangerie.

Les ouvrages imprimés au XVe siècle sont appelés incunables (d’un mot latin signifiant berceau). Les caractères typographiques utilisés durant cette période, peu nombreux, ont été répertoriés par les historiens ; ils sont traçables, identifiables.

Celui utilisé par l’imprimeur strasbourgeois Adolf Rusch (v. 1435-1489) dans son Speculum historiale de 1473 est surnommé « romain à l’R bizarre ». Cette littera canina (les chiens romains grognaient déjà en Rrrrrrrr) y est en effet assez surprenante, ressemblant à un P auquel on aurait rajouté un jambage.

Bien qu’il rompe avec la gothique médiéval, le caractère de Rush ne rejoint pas le modèle romain qui nous est familier aujourd’hui. C’est une sorte d’hybride archaïque, maladroit mais vigoureux, noir comme du gothique, mais avec une plus nette séparation des caractères. Ses d et demi r ronds, ses s fermés sur eux-mêmes, ses z sinueux sentent la gothique rotunda médiévale. Toutefois, la transition vers le romain a commencé. Le monde graphique est en train de changer. Car le monde est en train de changer.

« Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants » nous dit Bernard de Chartres, au XIIe siècle. Une assertion à prendre au sens littéral, tant la décadence et la décrépitude de leur monde laissait aux penseurs médiévaux l’impression que « les hommes d’autrefois étant grands et beaux. Ce sont maintenant des enfants et des nains » (Guy de Provins).

La décadence qui paraissait irrémédiable est remise en cause par l’imprimerie. Joachim Du Bellay, en même temps qu’il promeut la langue française (Deffence et Illustration de la Langue Francoyse, 1549), veut mettre bas cette théorie. Pour lui, la typographie (et la poudre à canon !) sont des preuves évidentes que les Anciens n’étaient pas intrinsèquement ni définitivement supérieurs aux hommes et aux pratiques contemporaines. Il est possible de faire mieux que nos prédécesseurs, ou du moins aussi bien. La langue vernaculaire, celle de tous les jours, n’est donc pas inférieure au grec et au latin, et n’a pas à être réduite au second rôle. Ce que prouve l’existence de l’imprimerie.

Le concept de progrès est désormais en marche. Du nouveau sous le soleil. Plus ou moins, comme nous le verrons dans le prochain épisode.

Pour en savoir plus :

— Pascale Casanova, La langue mondiale. Traduction et domination / Seuil ; Paris, 2015.

Quarante-deux, oui. Car au contraire des écritures arabes, géorgiennes ou hébraïques, l’alphabet latin est bicaméral ; il a deux « chambres ». Son Assemblée nationale se compose de minuscules, son Sénat de capitales. Vingt-six membres dans chaque chambre, ce qui fait cinquante-deux. Mais il convient de retirer certaines lettres (Cc Kk Oo Pp Ss Vv Ww Xx Zz) dont les formes capitales et minuscules sont très proches.

Ce qui donne quarante-deux formes différentes à mémoriser pour qui veut lire en français. Soit bien plus que les « vingt-six lettres de l’alphabet ».

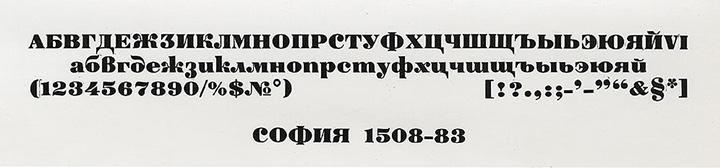

Pour l’apprenti lecteur, il n’y a rien d’évident à ce que la forme a soit lue pareil que A, ou g que G. B perd sa boucle supérieure en minuscule, D regarde dans la direction inverse, etc. L’écriture latine n’est pas un cas isolé ; dans l’alphabet cyrillique, les g et t (г т) prennent des formes plutôt surprenantes en italique (г т)…

La double chambre de l’écriture latine ne dispose pas d’huissiers à gants blancs. Toutefois, ces formes vénérables (2000 ans pour l’une, plus de 1000 pour l’autre) exigent une certaine précision terminologique. Tout d’abord, une capitale n’est pas une majuscule. (Mais une majuscule est une capitale…)

Le mot majuscule désigne la première lettre d’un mot qui est écrite ou composé en capitales, le reste du mot ne l’étant a priori pas. CETTE PHRASE EST FAITE DE CAPITALES. Celle-Ci Est Pleine De Majuscules. Dans ce MOT de trois lettres, toutes sont des capitales, mais seul l’M initial est, en outre, majuscule. Chers formulaires de tout genre, merci donc de ne plus nous demander d’écrire tout en majuscules.

Avec quelques vagues notions de latin, l’étymologie est aisément traçable pour majuscule (majusculus, « un peu plus grand »), minuscule (« un peu plus petit ») et capitales (caput, « la tête, ce qui est éminent »).

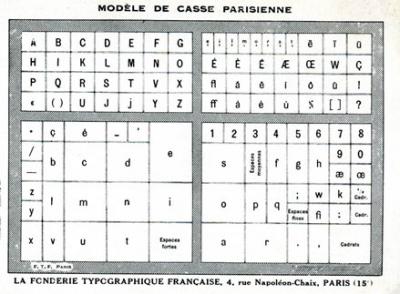

Le terme bas-de-casse, quant à lui, vient de la casse, tiroir divisé en cassetins dans lesquels on range les caractères typographiques en plomb. Plusieurs modèles de rangement existent, mais tous ont un commun de disposer les lettres les plus fréquemment utilisées en bas, proche de la main du compositeur, qui économise ainsi ses mouvements. Les minuscules sont donc rangées en bas-de-casse.

Ne serait-il pas logique que les capitales soient baptisées haut-de-casse ? Ça n’est pas dans les usages typographiques français, bien que certains essaient de l’imposer, probablement sous l’influence de l’anglais (upper case / lower case). En vain.

Mais qui sait, peut-être cela viendra. C’est dans l’air du temps : une région dont l’altitude moyenne est de 98 m (mazette !) a bien été rebaptisée Hauts-de-France suite à une consultation de lycéens de ladite région. (Parmi leurs propositions, « Terres-du-Nord » avait un côté autrement plus grandiose, digne de Games of Thrones…)

Si l’upper case ne s’est pas encore imposée, le vocabulaire typographique anglophone nous fournit telle quelle la CamelCase (« casse chameau »), sans traduction française valable à ce jour (« wiki mot », sérieusement ?). Ce sont ces capitales qui apparaissent à l’intérieur de mots en bas-de-casse, comme chez les Écossais MacDonald, MacKenzie, MacCain ou MacIntosh, et plus encore dans les dénominations commerciales comme eBay, iPhone, MasterCard ou FedEx. (On pourrait aussi dire que cette une espace qui manque.)

Bref : ceux qui considèrent qu’il s’agit d’une aberration peuvent se consoler en célébrant, tous les 28 juin et 22 octobre l’INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY, le jour où vous pouvez bloquer la touche de « verrouillage des majuscules » (des capitales, dans le cas présent) sans vous faire reprocher de « crier » sur le web et les réseaux sociaux. VIEILLES DE MM ANS, LES CAPITALES TROUVENT ENCORE DE NOUVEAUX USAGES.

Mais d’où vient cette pérennité ? Une réponse dans le prochain épisode

Mis au point durant les derniers temps de la République et au début de l’Empire romain (Ier siècle), l’alphabet latin n’a guère changé depuis, tant dans son usage que dans sa forme.

Écriture de prestige, gravée dans la pierre, il est toujours aujourd’hui de mise pour indiquer que tel mot est important, soit qu’il commence une phrase, soit qu’il désigne un nom propre ou une qualité particulière. Écrire à « Monsieur le Député-Maire » paraît plus respectueux – plus flatteur du moins – qu’à « monsieur le député-maire », bien qu’il n’y ait là que de banals noms communs. (Le ridicule l’emporte pour « MONSIEUR LE DÉPUTÉ-MAIRE » ; laissant sauf l’honneur républicain.)

Du point de vue formel, les capitales sont également restées proches de leurs sources. La vaste majorité des pierres tombales gravées aujourd’hui auraient été lisibles pour un citoyen romain, et vice versa : sans aucune connaissance du latin, il est possible de déchiffrer cet extrait de la Table claudienne, qui reproduit un discours de l’empereur Claude au Sénat romain en l’an 48. Mais si l’on en comprend pas le sens, on reconnaît les lettres [intro]duci exhorrescatis, sed illa […] hac civitate novata sint […].

Ce modèle de capitales – plus particulièrement les inscriptions au pied de la colonne de Trajan, construite au début du IIe siècle – a engendré un véritable culte chez les imprimeurs-érudits du XVIe siècle (et chez de nombreux autres depuis).

Par sa stabilité intemporelle, il a assuré prestige et légitimité à ces hommes de la Renaissance, qui voulait faire revivre la grandeur antique tout en pérennisant la « nouvelle technologie » qu’était alors l’imprimerie. Foncièrement conservateur, le monde de l’écrit rejette les révolutions, sauf quand elles se déguisent en continuité.

La recette fonctionne toujours : la firme Apple a longtemps communiqué en Garamond, un caractère du XVIe siècle dont les capitales sont, cela va de soi, des copies de modèles antiques. (Aujourd’hui, n’ayant plus rien à prouver à qui que ce soit, Apple est passé à autre chose. Depuis le 24 janvier 2017 se généralise l’usage de la fonte San Francisco, au design adapté à la lecture sur écran, et en petite taille – comme sur une Apple Watch. Les clients n’ont plus peur de la nouveauté.)

Conservatisme et snobisme sont donc pour une part dans la pérennité des capitales. Elle pourrait aussi venir de nos constructions neuronales : l’alphabet aurait évolué vers des formes simples, facilement reconnaissables, pour utiliser l’architecture de nos cerveaux de primates. Ainsi, ce ne serait pas notre cerveau qui se serait adapté à l’écriture, mais l’inverse ; ce qui paraît logique.

Nous n’en avons pas fini avec l’empereur Claude, que nous retrouverons au prochain épisode.

Sources (outre celles des épisodes précédents) :

Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture, Odile Jacob, Paris, 2007.

Comme en témoigne la Table claudienne abordée dans l’épisode précédent, l’empereur Claude – bien que bègue – discourait. Il aurait également été l’initiateur d’une « réforme orthographique » qui, comme tant d’opération de ce genre, n’est entrée que lentement dans les usages : l’ajout d’un signe permettant de distinguer les V voyelles des V consonnes, transcrites par un digamma inversum (Ⅎ). Cette distinction s’est finalement réalisée avec une forme proche de V, notre moderne U.

Claude a également tenté d’introduire l’antisigma (Ͻ) pour les sons doubles ps et bs. Cette lettre n’a pas connu le succès escompté : elle n’est attestée que par des écrits de grammairiens antiques. Il faut dire qu’elle était relativement inutile, tout comme l’est notre X, qui pourrait en français être remplacé par ks (taxi), gz (examen), s (dix), z (dix oiseaux) ou par rien du tout (dix chats).

Dernière « lettre claudienne », le Ⱶ, dont personne ne sait au juste ce qu’il devait noter, possiblement l’équivalent du son U en français contemporain.

V n’était pas la seule lettre faisant double usage à Rome.

C servait à la fois aux sons K et G ; K n’étant utilisé que pour les mots d’origine grecque.

C’est encore en principe le cas en italien, qui réserve cette lettre aux emprunts à des langues étrangères, et appelle cette lettre de son nom grec (kappa). Dans la vie quotidienne des Italiens toutefois, il remplace de plus en plus souvent le digraphe ch dans les post-its et SMS (ki sei ? au lieu de chi sei ?, traduisible en français par… té ki ?).

C et G, outre leur proximité graphique, ont également des accointances phoniques. Le latin acutus (avec un c) est à l’origine du français aigu (avec un g). Segundus (g) est devenu second (c… mais prononcé comme un g). Secret, un temps, s’est prononcé segret, avant que ne survienne « l’empiètement de l’ëcriture sur les droits de la prononciation », que Littré déplore.

Selon Plutarque, le C aurait été inventé par Spurius Carvilius Ruga, également fondateur de la première école privée (et premier citoyen romain légalement divorcé de l’histoire !). La carrière de cette lettre n’en a pas moins été fructueuse. En français du moins, où c’est la plus courante en initiale, occupant 3 des 17 volumes du Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse.

À Rome, C possédait encore d’autres vertus, que nous découvrirons au prochain épisode.

Sources (outre celles des épisodes précédents) :

Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture, Odile Jacob, Paris, 2007.

Roger Gorrindo, « Augustaux, mais si pas augustes… », Guide déraisonné des collections du musée de l’imprimerie et de la communication graphique, EMCC, Lyon, 2014.

Michel Arrivé, Réformer l’orthographe ?, Lambert-Lucas, Limoges, 2015.

Pour les Romains, la lettre C servait également à noter le chiffre 100. Ils s’inspiraient en cela des numérations hébraïques et grecques.

Ainsi, la simple barre du iota grec (I) notait le chiffre 1. Pi (Π) servait pour le chiffre 5, qui en grec se prononce pénte (avec un pi initial). On retrouve cette racine dans le mot pentagone : une figure à cinq côtés. Delta (Δ) notait 10 (déka, qui subsiste dans le décalogue, les dix commandements). Eta (Η) représentait 100 (ekatón : une hécatombe est le sacrifice d’une centaine d’animaux). Chi (X) correspondait à 1000 (chília, qui a donné le moderne kilo : un kilogramme correspond à mille grammes). Enfin, Mu (M) transcrivait 10000 (myriáda, à l’origine du français myriade).

Contrairement au grec, les chiffres romains ne sont pas basés sur les initiales des mots. C (centum) et M (mille) ne le sont que par coïncidence. À partir du simple I notant 1, le déroulement est plus chaotique.

L’usage du V pour noter 5 semblerait provenir d’un simple chevron, que connaissent les prisonniers, écoliers et amoureux qui comptent les jours ou les heures les séparant d’un heureux événement : l’alignement de barres successives perd beaucoup en efficacité à partir de la cinquième, que traditionnellement on trace donc en oblique.

La notation L pour 50 semble venir des signes V I superposés (⩛), plus tard simplifié en ⊥ puis en L. Et celle de D pour 500 serait en fait une moitié du signe utilisé pour 1000, c’est-à-dire un M, pris ici dans sa forme «onciale» arrondie (voir image ci-dessous).

Aujourd’hui, les chiffres romains sont toujours en usage dans certains contextes où leur majesté s’impose, notamment pour les numéros d’ordre de rois et de papes (Louis XIV, Benoît XVI), les longues périodes temporelles (de préférence en grandes capitales pour les millénaires, en petites capitales pour les siècles) et les épisodes de Star Wars (Épisode I). Fut un temps où ils étaient systématiques dans les génériques de films : un mot comme MCMLXXXIV apparaissant quelques secondes sur l’écran est à peu près illisibles, ou du moins ne se découvre que beaucoup plus lentement que «1984 ». Comme pour les dames élégantes, le film se voyait épargner la révélation de son âge véritable. Depuis le passage de l’an 2000, ce type d’effet s’est bien amoindri (MMXVIII est relativement lisible). Reste le lustre antique : « Mac OS X » est nettement plus spectaculaire que « Mac OS 10 » – ce qui n’empêche pas de le prononcer auhèssikse, comme Jacques Brel parlait de l’hôtel Georges Vé.

Proches de la source latine, il semblerait que les Italiens prêtent encore aujourd’hui certaines vertus aux chiffres romains. Du moins les Italiens superstitieux, qui refuseront de signer un contrat important ou d’effectuer un achat majeur le 17 du mois. Car XVII et l’anagramme de VIXI, « j’ai vécu », donc… « je suis mort ». Chiffres et tabous se croisent bien souvent, comme nous le verrons au prochain épisode.

Cernés que nous sommes aujourd’hui par l’écriture, il est difficile d’imaginer à quel point elle peut paraître magique dans un monde dominé par l’oral. Par quelques signes tracés sur une pierre, une feuille de papyrus ou un tesson d’amphore, on peut transmettre des mots qui ont été prononcés il y a des siècles. Ou qui n’ont jamais été prononcés.

La tradition ésotérique juive de la kabbale s’inscrit dans cette conception. Pour les kabbalistes, le monde est un livre ; et les lettres – hébraïques – ont un pouvoir. Le nom de Dieu, יהוה (YHWH), est trop sacré pour être prononcé : Yahvé ou Jéhovah pour les « goys » (non-juifs), il devient Adonaï (mon seigneur) ou HaShem (le Nom) pour les pratiquants de cette religion.

L’écriture hébraïque est traversée par ces conceptions. Chaque lettre de son alphabet, une fois augmentée d’une petite virgule, pourra se lire comme un chiffre : א (Alpeh, A) notera le chiffre « 1 », ב (Beth, B) notera « 2 », etc. Les chiffres « 15 » et « 16 » devraient selon ce principe s’écrire יה (10+5) et יו (10+6). Mais cela les ferait dangereusement ressembler au nom divin. On les écrit donc טו (9+6) et טז (9+7). Le mot sacré יהוה, une fois transformé en chiffres, donnera « 26 », un nombre que l’on retrouve notamment dans les 26 nœuds des vêtements de prière juifs de la tradition séfarade. Ceux des ashkénazes en comportent 39, renvoyant au mot יהוה אחד (Dieu est unique).

La culture juive n’est pas seule à prêter des vertus à certains chiffres.

En Chine, l’addition des nombres contenus dans chaque ligne, colonne et diagonale du carré de Lo-Shu (IIe siècle) donne le nombre 15. Cette surprenante particularité en fait un « carré magique », à l’origine notamment du… Sudoku.

Dans l’Apocalypse de Jean, le « nombre de la bête » est 666. Un chiffre qui fait la joie des scénaristes fainéants de films d’horreur, et la terreur des hexakosioihexekontahexaphobiques (32 lettres, soit plus que le classique « anticonstitutionnellement », qui n’en comporte que 25 : voilà de quoi effrayer).

Par un système similaire à celui des hébreux, on peut facilement relier certains noms propres au nombre satanique, comme ceux des empereurs romains Néron et Dioclétien, le prédicateur Martin Luther (LVTHERNV) pour les catholiques du XVIe siècle, et bien sûr le pape (VICARIVS FILLI DEI) par les protestants de la même époque…

La numération grecque se prête également à ce type de rapprochements. Les lettres du mot Αβραξας (Abraxas) y correspondent aux chiffres 1+2+100+1+200+1+60. C’est-à-dire : 365. À partir de là, tout devient possible. Au point que dans l’Europe du XVIIe siècle, on en fit un mot pour parler de ce qui relevait de la magie : abracadabra !

Nous reviendrons à des considérations plus terre-à-terre dans le prochain épisode.

En quoi consiste l’érosion phonologique ?

Par exemple, aux alentours de l’an 1200, on cesse en France de prononcer bien des consonnes finales, et notamment le S, dont la ruine est consommée au XVe siècle. Par effet inverse, les érudits du XVIe siècle tentent d’en réintroduire la prononciation. Geoffroy Tory donne un exemple de ce qui est – selon lui – la bonne prononciation :

« Nous avonsse dîné et y avonsse mangé des prunesse blanchesse et noiresse, des amandesse doucesse et amèresse, des figuesses mollesse et des pommesses, des poiresse, des groseillesse . »

Aujourd’hui encore, la prononciation des S finaux peut être assez irrégulière : silencieux dans Angers et Thiers, mais pas dans le Gers ni Anvers, le s n’engendre aucun liaison dans porcs-épics. (Des porzépics seraient pourtant sympathiques !)

Se tromper dans la prononciation d’un s peut être fatal. Du moins dans la Bible. Un passage de l’Ancien Testament raconte que la tribu israélite des Éphraïmites, vaincue, devait pour rejoindre ses terres traverser un point de passage tenu par ses ennemis Galaadites. Ceux-ci leur demandaient, pour vérification, de prononcer le mot Schibboleth (signifiant « épi »). Avec leur accent d’Éphraïmites, ils prononçaient Sibboleth, sur quoi « les hommes de Galaad les saisissaient, et les égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d’Éphraïm».

La lettre s a longtemps connu deux formes. Comme en grec, où le sigma final (ς) diffère de celui qui se trouve à l’intérieur d’un mot (σ), le s n’avait sa forme serpentine actuelle qu’à la fin des mots. En position initiale ou médiane, il était plus allongé, démarrant parfois sous la lettre précédente et finissant au-dessus de la suivante, comme un f sans barre ( ſ ).

Le tréma apparaît lui aussi dans la décennie 1530. Son nom vient du grec signifiant « trou ». Il sert aux poètes (aux poëtes, aurait écrit Baudelaire) à marquer une coupure entre deux voyelles : maïs, aiguë, Noël, héroïque, qui se liraient autrement mè, aig, Neul, hérwak.

Plus rarement, on le trouve sur le u, dans quelques noms bibliques et antiques : Saül, Capharnaüm, Antinoüs, Emmaüs. Sur l’y, il n’apparaît que dans quelques noms propres (les familles Jaÿr à Lyon, Balaÿ à St-Étienne, la ville de L’Haÿ-les-Roses près de Paris, ou l’écrivain Pierre Louÿs, dont le pseudonyme obligeait les imprimeurs à acheter des ÿ souvent absents de leurs casse, ou à les bricoler).

La cédille est introduite en français par Geoffroy Tory, qui importe la zedilla (littéralement, « petit z ») de Catalogne, pour indiquer que certains c doivent être lus ts (et non s, comme aujourd’hui).

Traditionnellement, on les faisait suivre d’un z (faczon, leczon) ou d’un e (pronunceons). Le z est remplacé par un « petit z » de style gothique rotunda, placé sous le c.

En 1533 paraît la Brefve doctrine, un traité de ponctuation rédigé par trois personnages

fameux : Geoffroy Tory, Antoine Augereau (graveur de poinçons typographiques et « maître de Garamont», v. 1485-1534) et le poète Clément Marot (1496-1544).

Ce dernier fait partie des « Lecteurs du roi », groupés autour de Marguerite de Navarre (sœur de François Ier).

L’aréopage comporte également Robert Estienne, qui imprime le Traité de la punctuation de la langue francoyse (1540) d’Étienne Dolet. Du point de vue religieux, tous penchent du côté du protestantisme, et cherchent à réformer la langue et l’écriture tout comme la religion. Marot connaît l’exil à plusieurs reprises, en Italie, Suisse et Savoie (territoire alors indépendant de la couronne de France). C’est lui qui a formulé (et peut-être inventé) la règle d’accord du participe passé avec avoir, ce casse-tête pour des générations d’écoliers, depuis. Les trois compères vont également généraliser l’utilisation de l’apostrophe.

Suite à l’affaire du Placard contre la messe, Antoine Augereau est jugé et condamné à être pendu et brûlé place Maubert en 1534. Étienne Dolet, accusé d’athéisme, est quant à lui étranglé puis brûlé avec ses livres en 1546. Plus prudent, Robert Estienne fuit vers Genève avec sa famille. Il s’y installe comme imprimeur dès 1552, et s’y convertit ouvertement au calvinisme. Son héritage est revendiqué par une école d’art graphique, à Paris (l’école Estienne). À Genève, on prononce son nom à la façon du XVIe siècle, sans faire sonner le s, et une rue a été baptisée à son nom. Sur la plaque indiquant le nom de la rue, on peut lire « Robert Estienne, imprimeur Genevois » !

Ils normalisent l’usage du point rond (point final), du comma (point-virgule) et du point à queue, plus tard rebaptisé virgule (du latin virga, « petite branche mince et souple »). Ils généralisent l’usage de l’apostrophe, un signe imprimé pour la première fois par Alde Manuce en 1502 et importé en France la même année par le contrefacteur Balthazar de Gabiano.

Au XVIe siècle, tous les latinistes ne différenciant pas, à l’écrit, le U du V ni le J du I. Il leur était ainsi beaucoup plus aisé de déchiffrer le nom de Jacques Du-Puys (« du puits ») dans le « IACQVES DV-PVYS » de la marque typographique de cet imprimeur.

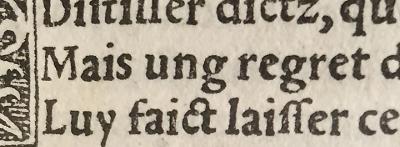

Les V et les I devaient être déchiffrés par le lecteur, que l’on considérait comme assez malin – et bon latiniste – pour savoir s’il s’agissait d’une consonne ou d’une voyelle. Parfois on l’aidait en rajoutant d’autres lettres. Ainsi le vieux français ung (pour « un »), dont le g évitait la confusion avec vu).

Pour les noms propres, les choses sont plus ambiguës. L’imprimeur lyonnais du XVIe siècle Guillaume ROVILLE peut, selon les sources, être prononcé Roville ou Rouillé. Sur sa marque, il est souvent latinisé en Rovillium.

La distinction U / V et I / J dans l’enseignement du latin a commencé à être pratiquée dans les années 1980. C’est à la même époque que le U disparaît des plaques minéralogiques françaises, pour éviter d’être confondu avec le V.

La première tentative de distinction entre U et V apparaît dans un abécédaire gothique de 1386. Depuis quelque temps déjà, certains surmontaient parfois le V voyelle d’une petite courbe (IXe siècle) ou, plus tard, d’un tréma distinctif (1532).

La forme capitale de l’U (avec une première verticale pleine, la seconde déliée) n’est établie qu’en 1629 par l’imprimeur strasbourgeois Lazare Zetzner.

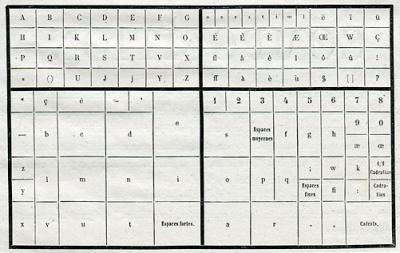

On utilisait fréquemment jusque-là des u d’un corps plus élevé, simplement composés tête en bas. En 1762 seulement, le U dispose de son propre chapitre dans le dictionnaire. Pour les typographes, toutefois, il n’intègre pas l’ordre alphabétique dans le rangement de la casse : en capitales, il ne figure qu’en fin de série, avec J et j [voir le plan de casse] et Ieux de lettres.

Le i long, quant à lui, apparaissait déjà dans les chiffres romains. Vers le milieu du XVIe siècle, les mathématiciens Jacques Peletier du Mans (1517-1582) et Pierre de La Ramée (Ramus, v. 1515-1572) militent pour la distinction entre i consonne et i voyelle. Cette pratique était déjà courante aux Pays-Bas.

Le J sera ainsi longtemps épelé i de Hollande, puis ige au XVIIIe siècle, avant de devenir ji. La forme ige est toujours la norme dans certaines régions de Suisse.

Son adoption par l’Académie Française se fait en 1663, sous l’impulsion de Pierre Corneille.

Aujourd’hui, le J est une lettre d’importante : c’est elle qui permet au sténodactylo de placer correctement ses mains sur son clavier Azerty, les lettres J et F étant dotées de petites protubérances respectivement destinées aux index droits et gauches.

Pratique, logique, la création du J empêche toutefois grand nombre d’entre nous de comprendre la mention INRI sur les crucifix (Iesus Nazarenus Rex Iudaerorum, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs »). De même pour l’insulte désuète de « Grand if » (Autrement écrit : « IF », c’est-à-dire « Jean-Foutre » !). Enfin, cette distinction n’étant pas encore parfaitement établie au XVIIIe siècle, elle aurait permis à François Marie AROUET LE Jeune de choisir, par un anagramme, son pseudonyme de… VOLTAIRE .

L’aura de l’Italie est grande au XVIe siècle. Les rois de France y font la guerre,

en ramènent artistes (Léonard de Vinci), art de vivre (les fourchettes), cuisine

(la séparation du salé et du sacré), vocabulaire (l’italien est la langue étrangère ayant le plus apporté de mots au français) et… style graphique.

Les lettres italiennes (romain et italique) gagnent la France et s’y affinent.

Les contrastes entre pleins et déliés sont renforcés, le style est plus maigre, élancé ; il s’éloigne de la copie servile du geste calligraphique pour devenir proprement typographique.

Le graveur le plus célèbre d’alors (et d’aujourd’hui) est probablement Claude Garamont (ou Garamond, v. 1499-1561). Il est connu pour ses Grecs du Roi et pour ses types romains d’une grande finesse. Son style est aussi celui de l’édition par Kerver du Songe de Poliphile. Bien qu’en « début de carrière », il déploie dans ce caractère en particulier une maestria qui séduit encore aujourd’hui : une large part des livres produits au début du XXIe siècle sont composés en Garamond.

Les lettres sont solides et harmonieuses, avec des montantes et descendantes longues. Les points sont ronds, désormais, les apostrophes petites et placées bas, les accents aigus élancés. L’usage des u et v fluctue selon les passages ; le j n’est pas encore présent.

À la fin du XVIIe siècle, l’hégémonie française sur la typographie est un lointain souvenir. Contrainte par un corporatisme sclérosant et par une forte concurrence des presses étrangères, plus libres de censure, la production graphique française est au point mort. Ce que n’ignorent pas les autorités.

Pour y remédier, l’Académie des Sciences, institution nouvellement créée par le ministre Colbert, met en place en 1693 un groupe de travail dont la mission est de réaliser une nomenclature des arts et métiers. La commission Jaugeon commence ses travaux par l’imprimerie typographique, « l’art qui contient tous les autres ». Cette vaste étude vise à doter Louis XIV d’un style propre à son règne, à la manière des types de Garamond, symboles de celui de François Ier. Il s’agit de produire l’identité typographique de la monarchie absolue.

L’abbé Jean-Paul Bignon, Jacques Jaugeon, Gilles Filleau des Billettes et le père Sébastien Truchet consultent les plus beaux ouvrages, les manuels théoriques qui font autorité ainsi que de nombreuses épreuves de caractères, recensant ce qui s’est fait de mieux depuis les origines de l’imprimerie. L’objectif est de déterminer de quelle manière ont été construits les caractères les plus réputés.

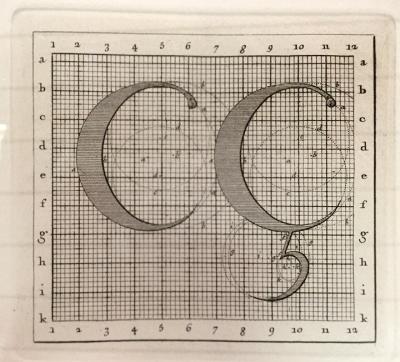

Dès l’origine, ils considèrent qu’une lettre se construit, non qu’elle se dessine ou qu’elle s’écrit. Harmonie et rigueur sont leurs maîtres mots. Ils établissent des modèles basés sur une grille géométrique de 2304 carrés. Les lettres y sont soumises au tracé rationnel du compas et de la règle. Ce style alors nouveau est aujourd’hui baptisé réal ou transitionnel.

Au XVIe siècle, on cherche à produire des lettres par une construction géométrique, suivant une grille semblable à celle utilisée par l’architecte Vitruve (Ier siècle av. J.-C.) et reprise par Léonard de Vinci (1452-1519).

Des artistes Donatello (v. 1386-1466) et Ghirlandaio (1449-1494), qui ornent leurs œuvres d’inscriptions romaines, au moine Luca Pacioli (v. 1445-1517), ami de Piero Della Francesca (v. 1415-1492) et Léonard de Vinci (1452-1519), tous tentent de déterminer mathématiquement les proportions idéales. Considérant que les lettres sont l’expression du langage, lui-même véhicules des idées, elles se trouvent liées à la Divinité dans un ordre hiérarchique néoplatonicien.

Leur harmonieuse construction doit refléter la géométrie divine. Suite aux théories émises par Fra Luca Pacioli (1509), les traités abondent, parmi lesquels ceux de Sigismondo Fanti et d’Albrecht Dürer (1471-1528). En France, Geoffroy Tory (v. 1480-1533) est l’auteur d’un Champ-Fleury (1529), aux ambitions similaires.

Tous ou presque ne s’intéressent qu’aux lettres capitales. Les minuscules, pourtant nettement plus fréquentes et fonctionnelles, sont peut-être trop bassement « utilitaires » pour refléter les hermétiques secrets du « ciel des idées »…

Si l’humanisme entend construire un monde « à la mesure de l’homme », il est logique que ses lettres soient, elles-aussi, calquées sur les proportions du corps humain.

Ou, selon Michel Thévoz , c’est le contraire : suite à la standardisation de l’écriture par la typographie, c’est le corps humain qu’on a commencé de standardiser, de dresser, avec des injonctions telles que « se tenir droit comme un i ». Cette analyse va peut-être un peu loin. Plus simplement, une tradition festive des typographes les fait se considérer comme italiques si le vin des agapes les fait chanceler.

Claude Garamont (1499-1561) et Robert Granjon (1513-1589) sont parmi les premiers graveurs de poinçons indépendants. Durant les premiers temps de la typographie, les imprimeurs fabriquaient eux-mêmes leurs caractères, ou s’achetaient des matrices les uns aux autres.

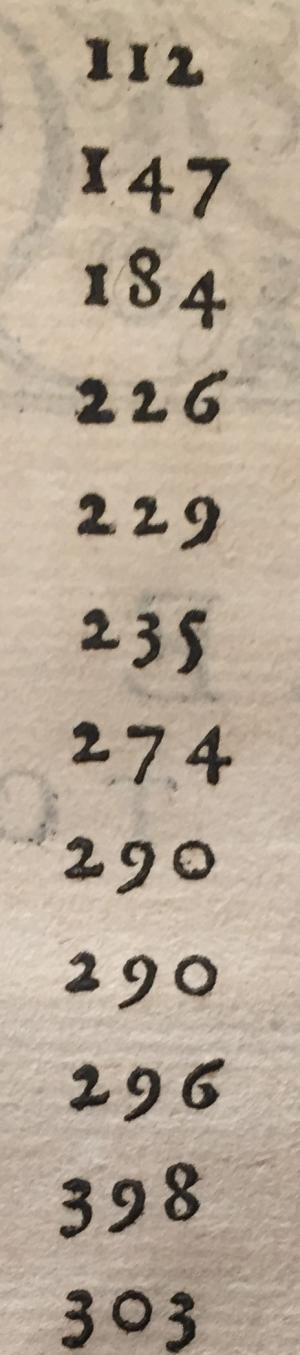

Au XVIe siècle, des graveurs professionnels commencent à exercer pour leur compte, sans attaches particulières à un imprimeur. On voit aussi apparaître les tous premiers spécimens de caractères, des planches destinées à montrer au client le catalogue de lettres disponibles chez un fondeur ou chez un imprimeur. Le plus ancien spécimen connu sous ce nom date de 1567, et sort de l’imprimerie de Christophe Plantin. Dans deux ouvrages de la vitrine « Lyon », la Bible d’Honorat [inv 644] et le Livre de Job [inv 1059], on peut voir des séries de chiffres qui, à y regarder de plus près, n’ont pas tous la même hauteur. Certains montent (à la manière des b h k l) ; d’autres descendent (comme g p q). Il s’agit de « chiffres minuscules », aussi appelés « chiffres elzéviriens en hommage à la célèbre famille néerlandaise d’éditeurs et imprimeurs (qui utilisaient de tels chiffres… comme tout le monde).

Ces chiffres ont la particularité d’avoir une chasse variable, terme technique indiquant que chaque signe occupe une largeur différente. On imagine bien, en effet, que la forme ronde du « zéro » (0) occupe plus de place en largeur que celle du « un » (1). Le problème avec de tels chiffres est que, une fois composés en tableaux, ils ne s’alignent pas et créent des décalages dans les colonnes.

[C’est bien visible dans la table des matières du Livre de Job].

Les chiffres elzéviriens sont considérés plus lisibles dans les textes suivis, car il ne « cassent » pas la régularité de la ligne par une silhouette rectangulaire et massive, comme le font les « chiffres capitales ». Ces derniers se sont cependant imposés, tout d’abord sur les machines à écrire (où tous les signes occupent la même largeur), puis pour l’usage comptable de nombreux utilisateurs d’ordinateurs (pour un comptable, il faut absolument que les chiffres soient alignés, sous peine d’erreurs de lecture dommageables à la bonne tenue des comptes) [planche 33].

Les chiffres alignés sont activés par défaut dans toutes les polices de caractères livrés avec nos ordinateurs contemporains, à l’exception de la fonte Georgia (Matthew Carter, 1993) qui présente des chiffres elzéviriens (forme ancienne) à chasse constante (ils peuvent être alignés). Voici une série de chiffre alignés (en Times New Roman) : 0123456789. Et voici une série de chiffres elzéviriens (en Georgia) : 0123456789.

Alors que le peuple s’alphabétise, l’élite veut montrer se supériorité, sa distinction. Une patinoire à vilains commode est celle des lettres qui ne se prononcent pas dans l’usage de la Cour et des gens instruits. L’orthographe est dès lors un privilège de classe. (Elle l’est restée chez certains journalistes du Figaro.) Dès le XVIIe siècle sont publiés des manuels de prononciation, basés comme il se doit sur « les meilleurs usages » du grand monde.

Le Savoyard Claude Favre de Vaugelas, connu comme le « greffier de l’usage », publie en 1647 ses Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire. On peut y constater que ce qui était élégant il y trois siècles serait aujourd’hui corrigé par tout pédagogue pointilleux sur la prononciation ; et inversement. À la Cour, il et plus se prononçaient sans l : « i n’y en a pu » était la forme élégante jusque vers 1630 environ. Il faut également prononcer mecredi, abre et mabre, « malgré l’écriture » d’un r perçu comme inutile.

De même pour l’hirondelle qui peut certes se prononcer irondelle ou arondelle, mais que le locuteur averti nommera erondelle. Comme souvent avec les Académiciens – Favre de Vaugelas est le premier immortel sur le fauteuil no 32 de l’Académie française – il y a bien sûr des exceptions dont on ne saurait se passer. Ainsi, la lettre d doit se prononcer dans admettre, administrer ou adversaire, mais pas dans adjouter, adjuster, adjuger et advenir. Pour ces deux derniers exemples, l’écrit l’a emporté sur l’oral.

De tels ouvrages provoquent réactions et discussions. François de La Mothe Le Vayer, publie en 1647 des Lettres sur les Remarques. Pour lui, Vaugelas n’est qu’un pédant, un petit esprit qui s’intéresse davantage aux syllabes qu’aux contenus, aux mots qu’aux choses. Or « il n’y a rien de plus ennemy des productions ingénieuses que ces soins trop exquis du langage ».